Ножницы Мидзутани (Mizutani)

Всё чаще я убеждаюсь, что актуальные тренды стоит искать в прошлом. Сейчас многие говорят о слиянии дизайна и бизнеса в единый процесс. Тандем из предпринимателя и дизайнера получает максимальные шансы на успех. Сегодня я расскажу об одном великолепном симбиозе дизайна и бизнеса возрастом в 91 год.

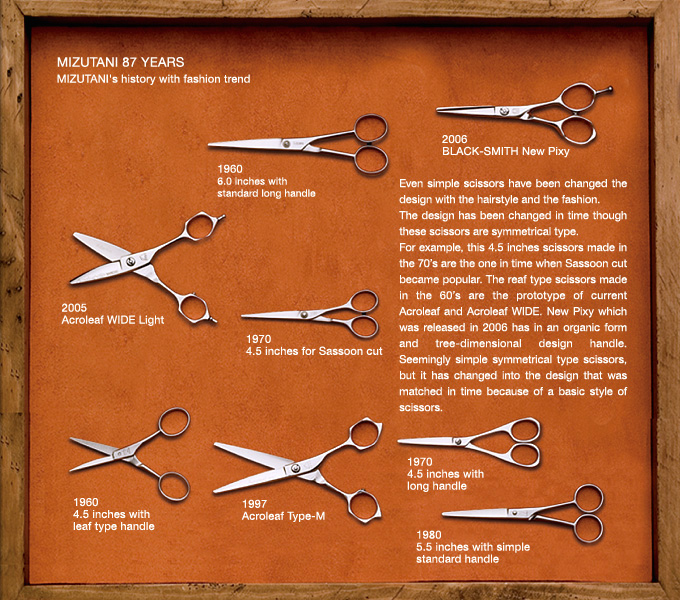

Мидзутани — компания, производящая ножницы для парикмахеров. Это пример синтеза вековых традиций бизнеса, ручного труда и самых современных производственных технологий. В Мидзутани идеально всё: дизайн, маркетинг, удобство использования, материалы, позиционирование, инновации.

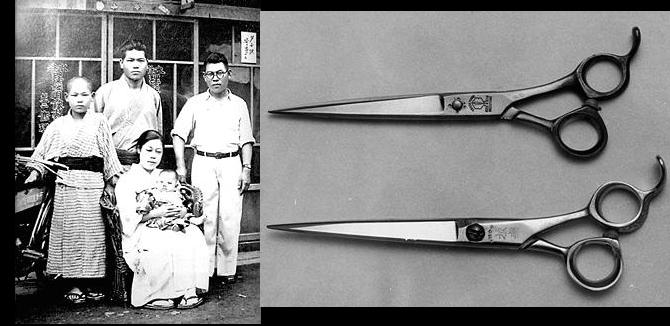

История компании началась в 1921 году, в Токио. Основатель, Раижи Музитани, не был удовлетворен качеством ножниц того времени. Тогда считали, что ножницы нужны только для резки. Раижи бросил вызов этому статусу-кво и решил создать свои ножницы, с блэкджеком и ... удобные в использовании. Начиналось всё, как маленький семейный бизнес. Сейчас это компания с мировым именем, 12 представительств во всех уголках мира.

Основатель компании понимал, что неудобный рабочий инструмент у мастера любой сферы приводит к профессиональным заболеваниям. У парикмахеров и стилистов такое заболевание — теносиновит, возникающий из-за постоянного перенапряжения кисти и предплечья.

Центром философии Мидзутани всегда были потребности клиентов. Сам основатель постоянно общался с парикмахерами, узнавая у мастеров их потребности, тонкости работы. Полученные знания он применял в работе. Главной задачей компании стало создание таких удобных ножниц, чтобы они становились продолжением руки мастера.

В основе ножниц уникальные сплавы стали, кобальта, молибдена и ванадия.

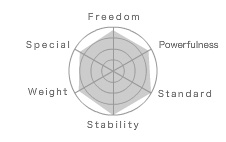

Модельный ряд состоит из 69 моделей (действительно разных моделей, см. офсайт) и 5 групп: Stellite alloy, ACRO, Black-smith, Sword и Spring Hopper. Каждая группа отличается уникальными особенностями и дизайн-решениями. Я не профи в парикмахерском искусстве, но даже мне понятно, что любой мастер сможет выбрать модель, которая идеально подойдет ему и его технике стрижки.

Каждая модель отличается уникальным сочетанием 6 характеристик: свобода, особенность, вес, стабильность, стандартность, мощь.

Компания Мидзутани — идеальный пример успеха, основанного на любви к своему делу и постоянном совершенствовании продукта.

Источники:

Статья «Не просто ножницы», официальный сайт Mizutani, статья «Японские ножницы Mizutani».

Это копия заметки из старого блога, опубликована в июне 2013.